Экстериоризацией в науке психологии называется воплощение идей, планов, ощущений (внутренних действий, существующих в сознании в свернутой форме) в жизнь, претворение в форму развернутого действия, к проявлению в материальном продукте. Это может быть, к примеру, реализация замысла художника. В этом случае механизм осуществления экстериоризации ведет от образа, возникшего в его мыслях, к реально существующей картине, написанной масляными красками на холсте. Та же техника оказывается задействованной при решении любых задач, возникающих перед человеком на протяжении всей его жизни. Школьник, решая учебную задачу, записывает получившиеся результаты. Футболист, прежде чем ударить по мячу (экстериоризировать действие), обдумывает траекторию его полета и оценивает положение других игроков на футбольном поле и др.

Что такое экстериоризация в психологии

С французского языка слово «exteriorization» переводится как «проявление» или «обнаружение» и происходит от латинского «exterior» – наружный, внешний. Сам процесс характеризуется как переход изнутри вовне. При этом умственные действия приводят к появлению реальных достижений, принимающих зачастую физическую материальную форму. Психология рассматривает два встречных процесса. Это интериоризация и экстериоризация деятельности. Вкратце их работу можно понять как получение и отдачу информации, присвоение знаний и применение их в жизни. Работая совместно, эти механизмы обеспечивают формирование и развитие психики человека с момента рождения, возможность его благополучного существования в социуме, развитие навыков, умений и плодотворное применение их. Под экстериоризацией знаний понимают вывод их из неявного состояния. В этом случае присвоенная информация, полученные сведения, накопленные познания могут быть легко переданы другим людям. В процессе интериоризации все эти знания присваиваются и накапливаются человеком.

Пример интериоризации

Рассмотрим, как работает описанный выше механизм на примере маленького ребёнка, который только учится взаимодействовать с предметами внешнего мира. Поскольку его сознание только формируется, его внимание привлекают яркие и шумные предметы. В момент, когда мама впервые показывает ему погремушку, у него возникает интерес. Это этап мотивации.

Дальше он понимает, что погремушка издаёт интересные звуки, только когда мама трясёт её. Это этап ориентирования. Наблюдая за этим нехитрым, но очень интересным действием, малыш тоже хочет попробовать и тянется к погремушке. Мама даёт игрушку ему, и начинается материальный этап – ребёнок пытается повторять. Сначала он с трудом может удержать игрушку, но постепенно учится получать с её помощью нужные звуки.

Поскольку ребёнок ещё не может говорить, этапы внешнего и внутреннего проговаривания у него работают иначе. В конце концов у него возникает понимание того, как работает погремушка, и он начинает экспериментировать с другими игрушками, ожидая от них такого же результата. Так он понимает, что не все игрушки являются погремушками. Всё это время опыт взаимодействия с внешним миром будет способствовать формированию психики ребёнка. Это и есть интериоризация.

Основоположники метода

Принципиальное значение термин экстериоризация в психологии приобрел в «Развитии высших психических функций» – труде Льва Выготского, посвященном культурно-исторической теории поведения. Его последователи, советские психологи П. Я. Гальперин и А. Н. Леонтьев, продолжили эти исследования в своих работах «Развитие исследований по формированию умственных действий» и «Проблемы развития психики».

В современном понимании этот термин обозначает построение и воплощение внешних действий человека, которые формируются на основе его внутренней психической жизни, сложившейся из накопившегося личного опыта, чувств и переживаний, появляющихся идей, составляющихся планов действий. Этот процесс включает и словесное выражение. В качестве примера может послужить усвоение малышом воспитательного влияния и последующее его проявление посредством суждений и нравственных поступков.

Деятельность и психические процессы

В деятельности … все психические качества личности не только проявляются, но и формируются. Деятельность органически связана с проблемой развития личности. Личность формируется, проявляется и совершенствуется в деятельности. Здесь же формируется сознание.

Психические процессы: Восприятие, внимание, воображение, память, мышление, речь — основные составляющие человеческой деятельности. Без участия психических процессов человеческая деятельность невозможна: человек должен представлять, что делать, вспоминать, думать, выносить суждения. Психические процессы не просто вовлечены в деятельность, они развиваются в ней, и сами представляют собой особые виды деятельности.

Восприятие в процессе практической деятельности приобретает свои основные человеческие характеристики. Его основные виды формируются в процессе деятельности: Восприятие глубины, направления и скорости движения, времени и пространства. Манипулирование ребенком трехмерными, ближними и дальними объектами дает восприятие размеров объекта: ширины, высоты, глубины. Это учит воспринимать и оценивать формы.

Воображение также связано с деятельностью. Только благодаря опыту, практической деятельности, человек способен воображать или мыслить. Воображение — это отражение опыта практической деятельности.

Память и два ее основных процесса — запоминание и воспроизведение — непосредственно связаны с практической деятельностью. Запоминание осуществляется в деятельности и представляет собой собственно деятельность, которая включает в себя действия и операции, направленные на подготовку материала к запоминанию — это структурирование, понимание, ассоциация материала с известными фактами и так далее. Запоминание также подразумевает выполнение определенных действий, направленных на своевременное и точное извлечение материала, хранящегося в памяти. А воспроизведение деятельности облегчает процесс поиска.

Мысль, в ряде своих форм, тождественна практической деятельности (так называемое «ручное» или практическое мышление). В своих более развитых формах — образной и логической — активный момент представлен в нем в виде внутренних, мыслительных действий и операций. Речь также представляет собой особый вид деятельности.

Примеры экстериоризации

Считается, что особенно ярко экстериоризация проявляется в творчестве, в работе художников, музыкантов, писателей. Но это не так. Все существование человека наполнено разнообразными примерами воплощения абстрактных мыслей в реальность. Каждый человек может отыскать в собственной жизни не один пример перехода внешней деятельности из внутренней.

- Учитель продумывает план урока и подбирает примеры и наглядные материалы перед тем, как выступить перед учениками.

- Изобретатель строит схемы своих изобретений прежде, чем заниматься созданием опытного образца.

- Писатель представляет характеры своих литературных героев, составляет план романа или рассказа.

- Домохозяйка перед тем, как отправиться в магазин или на рынок, обдумывает, какие именно продукты и вещи и в каком количестве ей нужно купить.

Виды интериоризации

Современное понимание интериоризации подразумевает наличие трёх основных составляющих, в большей или меньше степени привязанных к определенному возрасту:

1. Начальная. Начальная интериоризация – это процесс первичного формирования сознания у новорожденного ребенка. Сначала он учится распознавать образы, потом играет с родителями, пытается подражать им и повторять их действия. Постепенно это поведение становится частью его психики.

2. Школьная адаптация. Начальный этап социализации у детей происходит в школе. Они учатся взаимодействовать со сверстниками. Также в этот период у них активно развивается самосознание. Считается, что дети дошкольного возраста ещё не умеют смотреть на себя со стороны, и только в школе, общаясь со сверстниками, приобретают эту способность.

3. Социальная адаптация. Этот вид интериоризации продолжается на протяжении всей жизни. Даже взрослый человек регулярно получает новый опыт взаимодействия с другими людьми и учится чему-то новому.

В рамках социальной адаптации выделяют 3 круга близости социальных контактов:

- первый круг – ближайшие родственники (родные и любимые);

- средний круг – друзья, приятели, дальние родственники;

- дальний круг – соседи, сотрудники и прочие знакомые.

Феномен каталитической экстериоризации

Эта теория принадлежит Карлу Густаву Юнгу, долго, глубоко, с серьезным научным подходом исследовавшему феномен случайных совпадений. В результате было описано множество случаев «совпадений», «предвидений», проявлений интуиции. К примеру, это может быть способность предчувствовать звонок близкого человека. В этом случае появившаяся мысль об общении с конкретным человеком вскоре «материализуется» в настоящий звонок от него. Этому явлению Юнг дал название «синхроничность». О происхождении таких явлений говорят, что эмоциональные циклы близких людей зачастую бывают хорошо синхронизированы. Тем же феноменом ученый-психолог поясняет возникновение одних и тех же изобретений (например, радио) в разных точках земного шара практически одновременно. Этот пример объясняется большим количеством накопленных знаний, в равной степени доступных ученым в разных странах и позволяющих сделать конкретное открытие. Без мистического подхода синхроничность объясняют:

- определенной долей внимания и внимательности, способностью замечать новые веяния и закономерности за простыми совпадениями (для этого нужно обладать системным мышлением), умением слушать, слышать, анализировать и запоминать;

- умелым использованием внешних случайных стимулов для решения собственных творческих задач;

- высоким развитием эмпатии;

- развитым навыком проективной визуализации, которая приводит к самомотивации и активным действиям по воплощению в жизнь желаемого результата.

Интересно! Понятие экстериоризации чувствительности относится к теориям, в большей степени рассказывающим о магии, чем о психологии. Под этим термином понимается перенесение чувствительности организма вовне, в окружающее его биополе или на какие-либо посторонние предметы. Этим явлением объясняют «околдование на любовь», «наведение порчи», причинение вреда с помощью каких-либо предметов (фотографий, восковых кукол и др.), «насыщенных чувствительностью объекта» и др.

Процессы экстериоризации и интериоризации пронизывают всю жизнь, повседневную деятельность каждого человека. В учебе, работе, творчестве, в быту неизбежно присутствуют оба эти процесса. Без экстериоризации невозможно обучение и творчество, создание материальных предметов и решение всевозможных задач, невозможно развитие человека и полноценное существование его в социуме.

Лёвкин В.Е. Категории интериоризации, экстериоризации, отождествления, разотождествления, интроекции, проекции, переноса в философии психологии // Человек и культура / Сборник статей и тезисов. Тюмень. Изд-во ТюмГУ, 2001. С.52-57.

Получив филогенетическое наследство, культурное достояние, а именно своё состояние, человек начинает по этому же принципу (определённому состоянием)

проецировать вовне. “Этапы онтогенеза не исчезают, они преобразуются в структурные уровни организации механизма, с помощью которого решаются задачи [7]”. Самосознающий человек обретает особое отношение к природе –

знаковое отношение

(за абстрактными и предметными значениями закрепляются удобные и конкретные знаки). Человек осознающий себя и окружающее посредством знаков становится тем самым в своём состоянии — сознающим человеком, человеком обладающим сознанием, общим знанием, обобщёнными в знаках значениями.

Далее, следует особо отметить, что значение

и

значимость

— разные “вещи”, всё, что есть, обладает

значимостью

(

потенциалом воздействия

) вне зависимости от того, знает человек об этом или нет, и

значение

, будучи

соглашением

, не может быть вне сознающего человека, так как связывается с его индивидуальным и групповым, общественным опытом. Таким образом, что-либо может не иметь для человека

значения

(

не сознаётся

), но может обладать

значимостью

для него, то есть, взаимодействовать с ним («реальная значимость — место предмета в системе связей реальности [3]»). Вместе с тем, всё, чему человек приписывает значение, обладает значимостью для него, так как значение (будучи связкой отношений, скрепленной с его определённым опытом) изменяет ход информации/энергии в человеке, а значит воздействует (

изменяет состояние)

. По всему выходит, что значимость может быть образована искусственно (в этом суть обучения, воспитания и просто аутопсихогенного влияния человека на своё состояние). Например, глупой идее приписывается значение великой, способной спасти человечество, и человек

начинает действовать

в соответствии с этой сформированной значимостью.

Следовательно, все “вещи”, предметы взаимодействия

обладают значимостью, но не все для конкретного человека обладают значением. Таким образом, значимость можно подразделить на два вида:

естественная

(потенциал воздействия) и

искусственная

(значение). То есть,

значение – это искусственная значимость, значимость, образованная сознанием. Значения

представляют

значимость

, а

знаки

представляют

значения

. Чем “дальше” человек от значимости, тем больше знаков и значений, её представляющих, тем дальше человек от природы, и тем менее он целостен. В состоянии человека эти знаковые отношения закрепляются и постоянно подкрепляются. Человек же смотрит на мир в обратном направлении, то есть, воспринимая всё через знак и означивающую функцию сознания.

Онтогенетически, человек сначала интериоризует знак

, затем

значение

и затем только

значимость

. Этот

механизм интериоризации

в человеке, в форме

интроекции

, работает независимо от

проекции

(как формы экстериоризации). Так, интроецируя, человек “заражается” (феномен, известный в психологии как «психическое заражение») чужим

состоянием

, созерцая, например, всего лишь лицо случайного прохожего (знак). И сознание, как ставшие внутренними общественные отношения, воспринимает импульсы от тела через знаки и их значения, и также, через знак, сознание выражает что-либо для других людей. Иначе говоря,

экстериоризация

человека протекает так же как и

интериоризация

— через

знаковые отношения

. Таким образом, через знаковые отношения, мы можем дать определения группе феноменов отождествления-разотождествления.

Интериоризация

— упаковка внешних отношений в виде знаковых шифровок во внутреннюю структуру отношений путём связывания знаков (внешних и внутренних) по сходным значениям.

Экстериоризация

— распаковка внутренних отношений в виде знаковых шифровок во внешнюю структуру отношений путём разделения сходных значений, знаков (внутри) и привязкой к сходным во внешней структуре.

Интроекция

— форма интериоризации, при которой воспринимаемый знак состояния (например, другого человека) воспринимается как значение своего собственного состояния.

Проекция

— форма экстериоризации, при которой воспринимаемый знак собственного состояния воспринимается как значение чужого (например, другого человека).

Перенос

— форма интерио-экстериоризации, при которой воспринимаемый знак состояния одного человека интериоризуется и, связываясь с опытом взаимодействия с совершенно другим (вторым) человеком, затем экстериоризуется и воспринимается со значением состояния этого (второго) человека.

Очевидно, что при целостном состоянии

человек не

проецирует

и не

интроецирует

, а также не

переносит

, поскольку воспринимает

значимость

(доступную человеку), а не

знак

состояния другого и себя в первую очередь. Отождествление и разотождествление, таким образом, представляют собой “психическое дыхание, которое обеспечивает непрерывный обмен [2]” информации/энергии между взаимодействующими сторонами, определяя механизм интериоризации и экстериоризации, а следовательно,

базовый механизм изменения состояния

.

Интериоризация-экстериоризация – постоянное взаимодействие

, осуществляемое на протяжении всей жизни человека. Если человек жив, то он взаимодействует как система, именуемая «живой человек», а значит интериоризует и экстериоризует знаки и значения, отражает эти процессы своим состоянием. Так «человек формирует свой внутренний мир путём усвоения, интериоризации исторически сложившихся форм социальной деятельности [9]». Поэтому «человек смотрит на себя глазами общества. Сначала человек оценивает себя через других, а затем других через себя. В конечном счёте

самоконтроль

— это опосредованный социальный контроль (там же)». Параллельно процессам интериоризации идут процессы экстериоризации общественного опыта, обогащённого индивидуальным опытом конкретного человека. Человек экстериоризует свой опыт через деятельность, внося свою лепту в социальную действительность. «Социальная действительность — вторая природа человека, поскольку, реализуя в своей деятельности общественные отношения, человек детерминирован в этом законами социального существования [4]».

Однако каждый человек интериоризует общественный опыт в своё состояние несколько отлично от других. И это отличие детерминировано особенностями его ближайшего социального окружения и в целом индивидуальным характером обучения и воспитания. Так образуется «личность

— индивидуальное выражение общественных отношений и функций людей, субъект познания и преобразования мира, субъект прав и обязанностей, эстетических и этических норм [9]».

В процессах формирования личности

человека и выстраивании его межличностных отношений значительное место занимает феномен переноса (как форма интерио/экстериоризации). Перенос – «один из механизмов использования содержимого памяти — применение модели по другому “адресу”, не к тем объектам, с которыми она связана в записи. Поскольку всё изменяется, можно говорить лишь о большей или меньшей точности переноса. Можно сказать о переносе и так: это влияние ранее сформированного действия (навыка) на овладение новым действием. Это овладение происходит легче и быстрее. Перенос составляет основу развития, обучения, творчества и интуиции [3]». Однако, перенос не всегда способствует эффективности деятельности или модели поведения. Достаточно часто перенос оказывается шаблоном в ситуации, где нужно использовать нестандартное мышление или где попросту другой вариант поведения был бы более конструктивным.

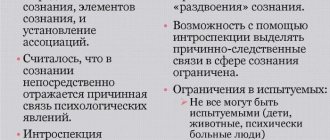

Более простыми, чем перенос, процессами интерио/экстериоризации являются проекция

и

интроекция

. Человек склонен видеть мир через призму своих потребностей и желаний. «У ума есть тенденция из неопределённых изображений структурировать лично значимые образы. Эти образы особенно соотносятся с мотивами и эмоциями, действующими в данный момент. Ум проецирует символические репрезентации этих мотивов и эмоций на неопределённые, неясные, двусмысленные изображения. Древняя мудрость: “Мы видим вещи не такими, какими они являются, а какими являемся мы сами” и “Людей волнуют не вещи, а представления о них”. К.Г. Юнг: “Проекции превращают мир в копию нашего собственного, неизвестного нам лица”. «

Проекция

— приписывание другим людям собственных намерений, импульсов, идей, аффектов. Говоря о других людях или как-то относясь к ним, человек наделяет их собственными чертами.

Атрибутивная

проекция — приписываемые черты осознаются (Все пьют, и я пью).

Классическая

— не осознаются, а проникают в сознание как изменённое восприятие внешнего мира.

Аутистическая

— опережающее опознание в соответствии с испытываемой потребностью (видит то, что хочет видеть).

Интроекция

же, напротив, оказывается не навязыванием, а, напротив, присвоением убеждений и установок других людей без критики, и отношение к ним, как к собственным [3]».

В развиваемой автором концепции состояния, как основания философии психологии, центральным содержанием категории состояния рассматривается взаимодействие. Категория же взаимодействия в свою очередь определяется через двойственность процессов восприятия — воздействия, интериоризации – экстериоризации, отождествления – разотождествления. Поэтому все три бинера играют в исследовании важную роль.

Феномен отождествления

с давних времён интересует человека. Так известны древнейшие формы медитаций в индуизме и йоге по типу: «я не есть это, я есть то». Через овладение процессами отождествления древние могли изменять по своей воле

состояние

своего

сознания

, что способствовало открытию новых способов познания. «Любое переживание, любое знание любого порядка — от чисто физического уровня до метафизических высот — является познанием через

отождествление

, даже если и неявно: мы знаем что-то только потому, что мы сами уже

есть

это [10]. В данной работе процесс отождествления – разотождествления является одним из основных механизмов изменения

состояния человека

и в овладении им заключается одна из проблем управления состоянием человека, проблема самоуправления. Как любой фундаментальный механизм, отождествление может работать как процесс, направленный на достижение поставленной цели, или как процесс, работающий против достижения поставленной цели, или просто – как адаптивный или неадаптивный процесс. Зачастую тот или иной знак процесс получает стихийно, под давлением тех или иных обстоятельств. Мало кто способен сознательно управлять этим процессом.

Одним из интересных исследователей отождествления был философ-мистик Г. Гурджиев. Он считал отождествление

одним из величайших препятствий, стоящих на пути человека к пробуждению и самовоспитанию [1]. Позволив себе некоторую трактовку можно сказать, что имеется ввиду не сам процесс отождествления, а неспособность человека управлять этим процессом, неспособность человека отдавать себе отчёт в том, с чем он отождествился и неспособность по своему усмотрению изменять своё состояние. Отождествляясь с чем-либо, человек наиболее очевидно проявляет процессы интериоризации. Однако интериоризация не мыслима без второй стороны медали – экстериоризации.

Экстериоризуя свои состояния, человек опредмечивает их в формах искусства, в результатах труда. В той или иной форме человек выражает свою сущность, свои сущностные силы. «Сущностные силы человека — это его универсально — деятельные способности, содержательно определённые и наполненные конкретно — историческим содержанием, или, что то же самое, это конкретно — исторические общественные отношения, облечённые в форму деятельных способностей людей, реализующих эти отношения [5]». Экстериоризуя себя в мир, человек осуществляет самореализацию

имеющихся у него потенций.

Мотивационной основой процессов самореализации

(как опредмечивания сущностных сил человека), например, в создании объектов материальной и духовной культуры (культурализации) или полагания себя в форме личностных вкладов в других людях (персонализации), выступает

метаперсонализация

— стремление человека транслировать свою личность абстрактным другим, социуму, человечеству в целом [4]. «Экспериментальные исследования выявили, что даже не общаясь и, казалось бы, вовсе не преследуя цель как — то повлиять, личность транслирует свои особенности человеку, для которого она так или иначе значима, то есть, таким образом и в этом случае происходит то, что мы называем персонализацией [6]».

Метаперсонализация

имеет два важных, с позиции данной работы, аспекта. Первый – сама причинность метаперсонализации определяется нами как следствие общего отношения в состоянии человека – отношения «Я — центр мира». Второй аспект – метаперсонализация является закономерным процессом в эволюции человечества как эволюционной единицы в процессах линии общечеловеческой эволюции и с этой позиции является прогрессивной стороной. А с позиции индивидуальной линии эволюции метаперсонализация является регрессивной стороной, поскольку тормозит развитие индивидуума, тем, что ставит скорость его развития в зависимость от тех людей, которым транслируется та или другая часть личности человека.

С позиции развиваемой в работе идеи целостности

–

как гармоничного состояния

человека, при котором человек осознаёт себя и управляет собой, следует выделить те виды интериоризации и экстериоризации, которые необходимо преодолевать на пути к достижению

состояния целостности

.

Целостных людей – единицы (хочется верить, что они есть), поэтому виды ошибочной интериоризации и экстериоризации оказываются одними из центральных процессов в состоянии так называемого нормального человека. В работе предлагается авторская классификация этих видов.

Через построение критериальной сетки (по критерию принадлежности знака и значения воспринимаемого состояния и критерию времени) выделен один из четырёх типов ошибочной интериоризации – экстериоризации, аналогов которого найти не удалось, ему дано название — смещение

.

У каждого человека на определённый момент времени тот или иной тип ошибочной интериоризации – экстериоризации преобладает в зависимости от параметров состояния, таких как устойчивость, активность, ролевая позиция и др.

Выделено четыре типа интерио-экстериоризации

, в каждом из которых по

четыре вида интерио-экстериоризации (см. таблицу)

.

Смещение

— форма интерио-экстериоризации, при которой воспринимаемый знак своего состояния, связываясь с опытом своего же, но совершенно другого состояния (например, из прошлого), затем воспринимается со значением этого другого состояния. При

смещении

процессам интерио-экстериоризации подвергается внутреннее психическое человека. При относительно высокой разработанности проблем

проекции

,

интроекции

и

переноса

, обнаруженное нами

смещение

остаётся (в контексте данного выше определения) совершенно неисследованным феноменом.

Литература

1. Гурджиев Г.И. Встречи с замечательными людьми // М., Летавр, 1994, 288с.

2. Доценко Е.Л. Психология манипуляции // МГУ, 1996, 343с.

3. Зарайский Д.А. Управление чужим поведением. Технология личного влияния // Дубна, издательский центр “Феникс”, 1997, 272с.

4. Леонтьев А.Н. Философия психологии // Под ред. А.А. Леонтьева, Д.А. Леонтьева. Изд-во Моск. ун-та, 1994, 228с.

5. Леонтьев Д.А. Значение и личностный смысл: две стороны одной медали // Психологический журнал 1996. т.17 Вып. 5. С.19 — 26.

6. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Основы теоретической психологии // М., ИНФРА-М, 1999, 528с.

7. Петровский В.А. Личность в психологии // Ростов-на-Дону, Феникс, 1996, 512с.

8. Пономарев Я.А. О понятии психический механизм решения творческих задач // Психологический журнал, 1996, т.17 Вып. 6. С. 19 — 27.

9. Спиркин А.Г. Сознание и самосознание // М., Политиздат, 1972, 303с.

10. Что такое просветление? // Под ред. Джона Уайта. Пер. с англ. А. Дегтярева, И. Нежинского и А. Ригина. М., Изд-во Трансперсонального Института, 1996, 326с.

>>Перейти обратно к списку статей

>>Перейти обратно на страницу «Наука»

>>Перейти обратно на «Главную страницу»