Задержка психического развития (3ПР) у детей обусловлена тем, что процесс эмоционального и психического восприятия окружающего мира у них нарушен. С точки зрения физиологии дети с ЗПР могут быть полностью здоровы, но у них страдает умственная или эмоциональная деятельность. Ребенок ведет себя так, как будто он значительно младше своего возраста.

Несмотря на то, что в названии заболевания используется слово «задержка», что подразумевает его временный характер, это довольно грозный диагноз. Без своевременной коррекции оно приводит к более сложным и тяжелым нарушениям: страдает память, внимание, речь, формирование мыслительных процессов, способность к социальной адаптации. ЗПР часто сочетается с задержкой речевого развития (ЗРР). Такой диагноз обычно ставится детям в возрасте от 2 до 8 лет.

Если нарушена умственная деятельность, ребенок обычно спокойный и застенчивый, но с трудом осваивает новые навыки и знания. В случае, когда тормозится эмоциональное развитие, ему сложно концентрировать внимание, соблюдать правила поведения, контролировать эмоции.

Что такое задержка психического развития

Задержкой психического развития называется недостаточная зрелость эмоционально-волевой сферы, а также темповое нарушение развития психических процессов у ребенка. При данной патологии такие психические функции, как мышление, память, а также внимание, менее развиты для конкретного возраста ребенка, и их показатели отстают от общепризнанных норм.

ЗПР — это состояние, при котором происходят нарушения эмоционально-волевой, а также интеллектуальной сферы, которые являются обратимыми и успешно поддаются коррекции. Согласно статистике, ЗПР встречается примерно у 17% детей. Так как в основе данного состояния могут лежать не только психолого-педагогические причины, но и органические нарушения в организме, то ЗПР рассматривается детской неврологией, а также педиатрией.

С 1997 года задержка психического развития перестала считаться медицинским диагнозом, однако сам термин остался, и используется в настоящее время в качестве педагогической характеристики ребенка.

Элементы аутизма при ЗПРР

Нарушение функциональности ЦНС, перенесенные инфекционные осложненные болезни бьют не только по речи, но и развитию психики малыша. В 5% случаев диагностируются аутичные признаки:

- Не контактирует эмоционально с окружающими, не делает попыток общения с родителями. Почти не улыбается.

- Агрессию часто направляет на себя. Приступы агрессии регулярные.

- Однотонное повторяющее поведение-стереотип.

- Игрушками пользуется по-своему.

- Избегает сверстников.

В 50% не понимает обращения к себе. Таких деток лечат несколько специалистов.

Причины задержки

Установлены 2 основные группы причин.

Социальные причины:

- Отсутствие должного внимание со стороны взрослых, гипоопека.

- Отсутствие общения с ровесниками и взрослыми, длительная изолированность от социума.

- Недостаточная творческая и мыслительная деятельность.

- Гиперопека, в результате которой ребенок не стремиться стать самостоятельным.

- Воспитание ребенка авторитарными родителями, которые не учитывают желания и мнение малыша. Наказание ребенка в такой семье зачастую несоизмеримо повинности, в результате чего ребенок становится тревожным и замкнутым, у него развиваются страхи, на фоне чего происходит задержка психического развития.

К биологическим причинам пренатального периода относятся: тяжелое течение беременности, в ходе которой мать перенесла тяжелую инфекцию, травму, а также алкогольную интоксикацию, гипоксия плода, многоводие, недоношенность, тяжелые роды, а также резус-конфликт ребенка и матери.

После рождения малыша спровоцировать развитие ЗПР могут следующие причины:

- Врожденные дефекты речи, нарушение слуха и зрения.

- Перенесенные соматические заболевания.

- Патологии со стороны сердечно-сосудистой системы.

- Поражения головного мозга органического характера.

- Черепно-мозговые травмы.

Также специалисты не исключают наследственный фактор. В том случае, если одному из родителей в детстве был поставлен диагноз ЗПР, то высок риск того, что подобное состояние может развиться и у ребенка, несмотря на полное отсутствие других факторов риска при беременности и после родов.

Клиническая картина

Родителям должны быть известны основные симптомы ЗПР, характерные для того или иного возраста.

1 год

ЗПР не диагностируется в 1 год. Но ряд тревожных звоночков могут указывать на склонность к ней:

- по сравнению со сверстниками малыш стал поздно держать голову, садиться, ползать, поворачиваться, вставать на ножки, гулить, ходить;

- плохо держит предметы;

- не может скоординировать движения;

- мало двигается;

- неэмоционален.

При этом необходимо учитывать индивидуальные особенности развития малыша и при возникновении сомнений консультироваться с педиатром или невропатологом.

2 года

На отклонения указывают:

- незнание собственного имени;

- отсутствие реакции на простейшие вопросы;

- обильное слюнотечение;

- нарушения сна;

- капризность, плаксивость, раздражительность, агрессия;

- сложности с удерживанием внимания на определённом предмете.

3 года

- Бедный словарный запас (не более 20 слов);

- дефекты речи;

- отсутствие базовых представлений об окружающем мире (не может назвать животных, предметы быта, части тела);

- неспособность оформить связную речь;

- сложности с выполнением элементарных заданий;

- неразвитое воображение;

- однотипность действий в игре;

- невозможность сконцентрироваться;

- быстрая утомляемость;

- агрессивность, истерия.

4 года

В 4 года ЗПР уже чётко диагностируется по конкретным симптомам.

Физические:

- слабый тонус мышц;

- кинетоз;

- нарушения мочеиспускания;

- головные боли;

- быстрая утомляемость, слабость, вялость, неподвижность.

Познавательные:

- невозможность говорить связно;

- бедный лексический запас;

- рассеянное внимание;

- плохая память;

- неспособность запоминать информацию наглядно или на слух;

- отсутствие базовых знаний о мире;

- несформированность познавательной мотивации.

Социальные:

- агрессивность, недоверие, настороженность по отношению к другим;

- замкнутость, аутизм, погруженность в себя;

- нежелание участвовать в совместных играх;

- инфантилизм;

- перемены настроения.

Именно в 4 года при своевременном распознании ЗПР необходимо начинать коррекционную работу. При её отсутствии все эти симптомы в 5-6 лет только нарастают и углубляются. Появляются вторичные признаки: развиваются психосоматические заболевания и внутренние комплексы, ухудшаются когнитивные способности, наблюдается социальная дезадаптация.

В младшем школьном возрасте задержка психического развития проявляется уже более отчётливо. Такие дети отличаются от сверстников и поведением, и способностями к обучению. Если родители и воспитатели в детском саду упустили данный момент и отправили такого ребёнка в школу, учитель уже не может не обратить на это внимание. Ему требуется освоение минимальной стандартной программы, без которого он не может перевести такого ученика в другой класс. Поэтому на данном этапе организуется медико-педагогическая комиссия, ставится диагноз и начинается психокоррекционная работа.

Классификация и симптомы задержки

Существуют разные варианты классификации задержки психического развития, однако специалисты чаще прибегают именно к классификации по Лебединской.

Какие виды ЗПР существуют:

- Психогенная. Главная причина — воспитание ребенка в негативных условиях.

- Соматогенная. Причина — недостаточной развитие центральной нервной системы, которое стало следствием перенесенных в раннем возрасте заболеваний. Если ребенок длительный период времени находится в больнице, то отсутствует общение с ровесниками, что также становится причиной возникновения коммуникационных проблем. Такие дети заторможены и пугливы, обладают недостаточным объемом памяти, гиперактивны.

- Конституционная. Процессы развития ЦНС замедляются, в результате чего над познавательной деятельностью значительно преобладает игровая. Поведение ребенка перестает соответствовать его возрасту, развивается невнимательность, происходит ухудшение памяти.

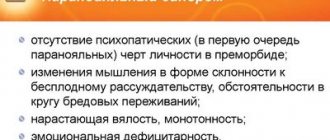

- Церебрально-органическая. Вид ЗПР, который встречается наиболее часто. Главная причина — первичное поражение головного мозга органического характера. Дети с ЗПР данного вида часто заторможены, у них отсутствуют живые эмоции, а воображение скудное.

Что приводит к недугу?

Из-за отклонения развития головного мозга и ЦНС.

- Во время беременности мать болела. Внутриутробное нарушение развития из-за инфекций, отравления, травмы.

- Внутриутробная гипоксия.

- Стремительные или осложненные роды, травмирование новорожденного.

- В младенческом возрасте перенес тяжелые инфекционные заболевания, давшие осложнение на мозг, получил травмы.

- Заболевания генетического плана или хромосомные, нарушающие структуру мозга.

- Воспитание под сильной опекой или брошен «на ветер», жестокое обращение. Воспитание в асоциальной семье.

- Перенес страшную травму в психологическом аспекте.

Кроме этого, есть ряд заболеваний, вызывающих психоречевую задержку. Среди них на втором месте эпилепсия, а на первом аномалия и нарушение обмена в ЦНС. Важно лечить и ЗПРР, и первопричину.

Особенности детей с задержкой психического развития

У детей с ЗПР практически не страдает интеллектуальное развитие, однако подобное состояние все же затрагивает:

- Внимание. Оно становится кратковременным и поверхностным. Ребенок в процессе обучения часто отвлекается, ему бывает сложно сконцентрироваться на конкретной задаче.

- Память. Изучаемый материал усваивается избирательно, а ребенок лучше запоминает наглядные образы, нежели слуховые.

- Восприятие. У ребенка возможны трудности в процессе формирования зрительных образов. При обучении важно учитывать, что таким детям лучше дается усвоение материала по наглядным пособиям.

- Речь. Словарный запас ребенка скудный, возможны нарушения при произношении отдельных звуков. Ребенку с трудом удается выстраивать сложные предложения, поэтому его речь упрощена.

- Мышление. При отсутствии помощи взрослых ребенок не способен к абстрактно-логическому мышлению. Ему трудно дается сравнение, возникают сложности с построением своих умственных заключением, а также заключением выводов.

- Эмоциональную сферу. Дети с ЗПР часто идут на поводу у сверстников, так как не имеют проявлять инициативу. Также они склонны к резкой смене настроения.

Диагностика ЗПР и способы коррекции

Для диагностики ЗПР у ребенка необходима консультация сразу нескольких специалистов, которые могут подтвердить или опровергнуть данное состояние. Это логопед, дефектолог, психолог, невролог, педиатр, а также психиатр.

Для диагностики ЗПР необходимо следующее:

- Подробный сбор анамнеза.

- Проведение КТ, МРТ, а также энцефалограммы, результаты которых могут указать на наличие физиологических причин возможного развития ЗПР.

- Проведение психолого-педагогического обследования, в ходе которого устанавливается способность ребенка к мышлению, игровой деятельности. Проводится диагностика памяти, внимания, а также эмоционально-волевой сферы ребенка.

- Детальное обследование особенностей речи.

Если в результате проведенных исследований, диагностики, а также консультаций было подтверждено данное состояние, малыш нуждается в коррекционных мероприятиях. Лечение комплексное и требует привлечения целой группы различных специалистов. В процессе обучения важен акцент на повторении, частой смене деятельности, а также визуализации учебных материалов.

Чему важно уделять особое внимание в процессе коррекционной работы:

- Увеличению количества познавательных процессов.

- Эмоциональной сфере ребенка, которая нормализуется в результате активных занятий в игровой форме.

- Нормализации речевой деятельности, которая возможна в ходе проведения регулярных логопедических занятий.

Лечение

Практика показывает, что дети с задержкой психического развития вполне могут стать учениками обычной общеобразовательной школы, а не специальной коррекционной. Педагоги и родители должны понимать, что трудности обучения таких детей в самом начале школьной жизни — вовсе не результат их лени или нерадивости: они имеют объективные, достаточно серьёзные причины, которые должны быть совместно преодолены. Родителям трудно принять тот факт, что их ребёнок в силу особенностей своего развития будет обучаться медленнее остальных детей. Но это нужно сделать, чтобы помочь маленькому школьнику.

Работа с детьми с ЗПР требует комплексного подхода и участия педиатров, детских неврологов, детских психологов, психиатров, логопедов, дефектологов. Коррекция задержки психического развития должна начинаться с дошкольного возраста и проводиться длительно.

Дети с задержкой психического развития должны посещать специализированные ДОУ или группы, школы VII вида или коррекционные классы общеобразовательных школ. К особенностям обучения детей с ЗПР относятся дозированность учебного материала, опора на наглядность, многократное повторение, частая смена видов деятельности, использование здоровьесберегающих технологий.

Особое внимание при работе с такими детьми уделяется развитию познавательных процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления); эмоциональной, сенсорной и моторной сферы с помощью игровой терапии и др. современных методов. Коррекция нарушений речи при ЗПР проводится логопедом в рамках индивидуальных и групповых занятий. Совместно с преподавателями коррекционную работу по обучению учащихся с задержкой психического развития проводят педагоги-дефектологи, психологи, социальные педагоги.

Медицинская помощь детям с задержкой психического развития включает медикаментозную терапию в соответствии с выявленными соматическими и церебрально-органическими нарушениями, физиотерапию, ЛФК, массаж, водолечение.

Профилактика ЗПР

Профилактика ЗПР включает, в первую очередь, ответственный подход к планированию беременности. В период вынашивания ребенка мать должна стараться всячески избегать любых негативных воздействий на плод.

В раннем возрасте ребенка неоспорима польза профилактики инфекционных и различных соматических болезней. Важно обеспечить для ребенка благоприятные условия жизни. Если есть малейшие подозрения в развитии у ребенка психомоторных процессов, нужно провести обследование у специалистов и своевременно начать работу по устранению состояния.