Общественные, социальные и межличностные отношения: суть понятий

Основные категории, характеризующие специфику складывающихся взаимоотношений.

Межличностные отношения — это объективно переживаемые, в разной степени осознаваемые взаимосвязи между людьми.

Для обозначения системы отношений используют различные понятия «социальные отношения», «общественные отношения», «человеческие отношения» и т.д. В одних случаях они употребляются как синонимы, в других – противопоставляются друг другу.

Общественные отношения — это официальные, формально закрепленные, объективизированые, действенные связи. Они являются ведущими в регулировании всех видов отношений, в том числе и межперсональных.

Социальные отношения – это отношения между социальными группами или их членами.

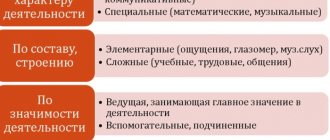

Общественные и социальные отношения классифицируют по следующим основаниям:

1. С точки зрения владения и распоряжения собственностью;

2. По объему власти (отношения по вертикали и горизонтали);

3. По сферам проявления (правовые, экономические, политические, моральные, религиозные и т.д.);

4. С позиции регламентированности (официальные, неофициальные)

Межличностные отношения – это объективно переживаемые, в разной степени осознаваемые взаимосвязи между людьми. В их основе лежат разнообразные эмоциональные состояния взаимодействующих людей.

Межличностные отношения включают три элемента:

1. Когнитивный элемент, предполагающий осознание того, что нравится или не нравится в межличностных отношениях;

2. Аффективный элемент, выражающий различные переживания людей по поводу взаимосвязей между ними;

3. Поведенческий компонент, реализующийся в конкретных действиях.

Межличностные отношения строятся по «вертикали» (подчиненный – руководитель, мать – сын) и «горизонтали» (сестра – брат, друзья).

Эмоциональные проявления межличностных связей обусловливаются социокультурными нормами групп, к которым принадлежат общающиеся, и индивидуальными различиями.

Межличностные отношения могут формироваться с позиций доминирование – равенство – подчинение и зависимости – независимости.

Существует ряд категорий, которые характеризуют специфику складывающихся взаимоотношений.

Социальная дистанция – сочетание официальных и межличностных отношений, которое определяет близость общающихся, соответствующих социокультурным нормам общностей, к которым они принадлежат. Социальная дистанция позволяет сохранить адекватный уровень широты и глубины взаимосвязей при установлении взаимоотношений. Её нарушение приводит к дизъюнктивным межличностным отношениям, а затем и к конфликтам.

Психологическая дистанция характеризует степень близости межличностных отношений между партнерами по общению.

Межличностная совместимость – это оптимальное сочетание психологических особенностей партнеров, способствующих оптимизации их общения и деятельности.

Межличностная привлекательность – это сложное психологическое свойство личности, которое как бы «притягивает к себе» партнера по общению и вызывает у него чувство симпатии. На формирование этого свойства влияют ряд факторов:

- § физическая привлекательность;

- § пространственная близость;

- § доступность в общении;

- § ожидание продолжения взаимодействия;

- § взаимность;

- § сходство;

- § взаимодополняемость;

- § эмпатия;

- § способствование достижению личностно значимых целей;

- § личностная гармония.

Эмоциональная привлекательность – способность личности к пониманию психических состояний партнера по общению и, особенно, – к сопереживанию с ним.

Понятие «аттракция» тесно связано с межличностной привлекательностью. Одни исследователи рассматривают аттракцию как процесс и одновременно результат привлекательности одного человека для другого; выделяют в ней уровни (симпатия, дружба, любовь) и связывают ее с перцептивной стороной общения.

Другие полагают, что аттракция — это своеобразная социальная установка, в которой преобладает позитивный эмоциональный компонент.

Под аттракцией понимается процесс предпочтения одних людей другими, взаимного притяжения между людьми, взаимной симпатии.

Аттракция обусловлена внешними факторами (степенью выраженности у человека потребности в аффилиации, эмоциональным состоянием партнеров по общению, пространственной близостью места проживания или работы обшаюшихся) и внутренними, собственно межличностными детерминантами (физической привлекательностью, демонстрируемым стилем поведения, фактором сходства между партнерами, выражением личного отношения к партнеру в процессе общения)

Распространенные ошибки

В чем же чаще всего ошибаются те, кто пытается наладить такую связь? А допускают они обычно несколько неверных шагов:

- форсируют события, слишком рано идут на сближение;

- пытаются спасти, отогреть собственными чувствами;

- стараются найти внезапно отдалившегося партнера и выяснить, что происходит;

- упрекают, обвиняют в сложившейся ситуации, из-за чего отношения окончательно рушатся и контрзависимый тип личности начинает искать новую жертву;

- боятся потерять вторую половинку, не предпринимают попыток исправить положение;

- обращаются за помощью к сомнительным людям (гадалкам), изучают гороскопы, заливают плохое настроение алкоголем

Взаимодействие, общественные и психологические отношения

Все социально-психологические явления возникают, функционируют, изменяются и проявляются как в процессе, так и в результате положительного или отрицательного взаимодействия людей как представителей различных социальных общностей. Однако их содержание определяется не только этим взаимодействием, но и объективными условиями, в которых развертывается жизнедеятельность данной общности.

Отечественные философы, социологи и историки даже считают, что в процессе развития человечества взаимодействие стало изначальной формой зарождения и последующего совершенствования людей как высокоорганизованных живых существ с разветвленной системой различных связей между ними и окружающей действительностью.

В свою очередь психологическая наука рассматривает взаимодействие как процесс влияния людей друг на друга, порождающий их взаимные связи, отношения, общение и совместные переживания.

Из этого закономерно следует, что взаимодействие должно приниматься за единицу анализа в социальной психологии (Обозов Н.Н., 1979).

Кроме того, в процессе производства и потребления материальных благ люди вступают друг с другом в различного рода связи, в основе которых, как уже говорилось, лежит взаимодействие людей.

Так формируются общественные отношения. Их характер и содержание во многом обусловлены спецификой и обстоятельствами самого взаимодействия индивидов, целями, преследуемыми конкретными людьми, а также местом и ролью, которые они занимают в обществе.

Существует определенная система общественных отношений. В их основе лежат отношения материальные, над ними надстраивается еще целый ряд: социальные, политические, идеологические и др., в совокупности составляющие целую систему общественных отношений.

Общественные отношения можно классифицировать на основе разных критериев:

- 1) по форме проявления они делятся на экономические (производственные), правовые, идеологические, политические, моральные, религиозные, эстетические и т.д.;

- 2) с точки зрения принадлежности к различным субъектам различают национальные (межнациональные), классовые и конфессиональные и т.п. отношения;

- 3) исходя из анализа функционирования связей между людьми в обществе, можно говорить об отношениях по вертикали и горизонтали;

- 4) по характеру регламентированности общественные отношения бывают официальными и неофициальными (Бодалев А.А., 1995).

Все виды общественных отношений пронизывают в свою очередь психологические отношения людей, т.е.субъективные связи, возникающие в результате их фактического взаимодействия и сопровождаемые уже различными эмоциональными и другими переживаниями индивидов, в них участвующих. Психологические отношения — живая «человеческая ткань» любых общественных отношений (Обозов Н.Н., 1979).

Таким образом, сначала возникает взаимодействие между людьми, а потом уже как следствие — их общественные и психологические отношения.

Разница между общественными и психологическими отношениями состоит в том, что первые по своей природе, если так можно выразиться, «материальны», являются следствием определенного имущественного, социального и другого распределения ролей в обществе и в большинстве случаев воспринимаются как должное, носят в известном смысле обезличенный характер.

В общественных отношениях вскрываются прежде всего существенные особенности социальных связей между сферами жизнедеятельности людей, видами труда и общностей.

Ментальные состояния, связанные с этими привычками

В действительности ли страх перед близостью — это проблема, существенно осложняющая жизнь? Быть может, это нормально и переживать незачем?

Очная консультация

Каковы особенности и преимущества очной консультации?

Консультация по скайпу

Каковы особенности и преимущества консультаций по скайпу?

Но повод для волнения имеется и вполне серьезный. Контрзависимое поведение в отношениях у мужчин — прямой путь к одиночеству, что неизменно влечет за собой депрессивное состояние и тревогу.

В отдельных случаях человек может, наоборот, сознательно превозносить себя над другими, превращаясь в нарцисса. Это также не даст ему в итоге ничего хорошего, кроме потери возможности сопереживать и сочувствовать людям.

Что изучает психология межличностных отношений?

В них проявляется объективная зависимость друг от друга лиц, исполняющих определенные общественные функции (роли), но при этом безотносительно к тем конкретным индивидам, которые при исполнении этих функций вступают во взаимодействие и персонифицируют эти функции своими личностными характеристиками (Андреева Г.М., 1980).

Психологические же отношения — результат непосредственных контактов между конкретными людьми, способными выражать свои симпатии и антипатии, осознавать и переживать их.

Они насыщены эмоциями и чувствами, т.е. переживанием и выражением индивидами или их группами своего отношения к взаимодействию с им подобными субъектами общественной жизни.

Психологические отношения полностью персонифицированы, так как носят сугубо личностный характер. Их содержание и специфика наполняются, определяются и зависят от конкретных людей, между которыми они возникают.

Таким образом, взаимодействие и психологические (общественные) отношения лежат в основе правильного и исходного понимания всех других психологических феноменов.

Следует только оговориться, а точнее всегда помнить, что сами взаимодействие и психологические (общественные) отношения могут быть адекватно поняты через анализ взаимного восприятия и влияния людей друг на друга, характер общения между ними.

Взаимодействие, психологические (общественные) отношения, восприятие людьми друг друга, обоюдное их влияние, общение и взаимопонимание между ними — это однопорядковые, но в то же время разноуровневые явления, которые не отделимы один от другого.

Как общество не существует в виде самостоятельного «лица», вне составляющих его личностей, так и взаимодействие и психологические отношения не могут не проявляться вне их реального восприятия людьми, влияния их друг на друга и общения между ними.

Однако в интересах правильного понимания и осмысления каждого из этих феноменов мы должны вырвать их из всеобщей связи и рассматривать изолированно.

Жизнь и деятельность людей — это социальный процесс, в котором их действия соответствующим образом распределены, скоординированы как в отношении друг к другу, к средствам и способам производства, так и в отношении совместных усилий благодаря в первую очередь материальным (экономическим, производственным) отношениям.

Семья развивает ребенка.

Чем больше родители уделяют времени своему ребёнку, тем более полноценным членом общества он растёт. Благодаря чуткому вниманию мамы и папы любой ребенок сформируется в зрелую личность и будет готов вступить во взрослую жизнь.

Но родители часто игнорируют этот факт. Порой ребёнку хочется выговориться, поделиться, спросить совет, но родители в этот момент заняты своими делами, работой. А бывает и так, что у ребенка всего один родитель и он не может дать достаточно внимания и любви своему малышу. Тогда ребёнок ищет, где бы восполнить недополученное с ранних лет общение.

Ребенок держит все переживания внутри, начинает замыкаться в себе, а потом выплескивает все свои проблемы на окружающее общество.

Общественные отношения: роль и место в обществе, структура, проблемы управления

Природа общественных отношений. Роль и место общественных отношений в обществе.

Межличностные отношения

Система общественных отношений. Разновидности общественных отношений. Проблемы управления общественными отношениями в открытом и закрытом обществе.

Общество на любой ступени его развития и в любом конкретном проявлении — это сложное сплетение множества разнообразных связей и отношений людей.

Жизнь общества не исчерпывается жизнью составляющих его конкретных индивидов. Сложный и противоречивый клубок человеческих отношений, действий и их результатов и есть то, что составляет общество.

Если отдельные люди, их объединения и действия достаточно очевидны, наглядны, то связи и отношения между людьми зачастую носят скрытый характер, бесплотны, невещественны.

Именно поэтому огромная роль этих незримых отношений в общественной жизни была понята не сразу. Начавшееся с середины XIX века исследование общества под углом зрения социальных отношений в рамках марксизма («Общество не состоит из индивидов, а выражает сумму тех связей и отношений, в которых эти индивиды находятся друг к другу» — сделал вывод Маркс), затем в ХХ веке продолжилось и в рамках иных, немарксистских философских школ (например, П.Сорокина).

Действительно, без людей нет общества. И все же такой ответ носит поверхностный характер, ибо он сводится к эмпирически констатируемому факту наличия совокупности людей.

При этом остаются в тени присущие обществу связи,

которые соединяют разрозненные элементы в единую целостную систему. Эти связи воспроизводятся в деятельности людей и носят столь устойчивый характер, что многие поколения могут сменять друг друга, а тип связей, характеризующих данное конкретное общество, остается. Теперь становятся понятными слова К. Маркса: «Общество не состоит из индивидов, а выражает сумму тех связей и отношений, в которых эти индивиды находятся друг к другу».

Это положение неверно было бы интерпретировать в смысле сведения всего многообразия общественной системы к одним только общественным отношениям.

Маркс выделяет важнейший специфический признак общества и вместе с тем то, что делает общество системой, связывает индивидов и их разрозненные действия в единое, хотя и внутренне расчлененное целое. Обнаружение и анализ таких связей — общественных отношений —

величайшая заслуга К.Маркса, важный элемент его философской концепции общества.

Но что же они собою представляют?

Общественные отношения неотделимы от деятельности. Они не существуют сами по себе, в отрыве от последней, а составляют ее общественную форму. Так, производственная деятельность протекает всегда в той форме, которая придает этой деятельности устойчивый характер и благодаря наличию которой организуется производство в масштабах общества.

Именно такую организующую роль внутренней структуры, активной формы выполняют производственные отношения.

Существуя как форма деятельности людей, общественные отношения имеют надличностный, надшдивидуалъный характер.

Не индивид с его задатками и склонностями определяет общественные отношения, а наоборот: человек, рождаясь, застает уже сложившиеся, функционирующие общественные отношения.

Как член определенного общества, класса, социальной группы, нации, коллектива и т.д., он включается в разнообразные формы деятельности и вступает на этой основе в определенные отношения с другими людьми.

Деятельность и общественные отношения формируют человека как существо общественное, социальное. Социализация человека происходит по мере того, как социальность активно осваивается им, переводится в его внутренний мир, становится общей схемой действия, заданной ему обществом и пропущенной через его индивидуальный опыт.

Формирование человека как общественного существа есть одновременно становление его как личности.

Таким образом, общественные отношения связывают индивида с социальной группой, с обществом.

И тем самым они являются

средством включения индивида в общественную практику,

в социальность.

В формах общественных отношений осуществляется вся деятельность больших общественных групп: экономическая, политическая, правовая, моральная.

Сложившиеся в обществе отношения превращаются в своеобразные алгоритмы деятельности социальных групп.

Это не означает, что общественные отношения даны свыше: они порождены деятельностью реальных людей и существуют лишь как формы этой деятельности.

Но возникнув, они обладают большой активностью, устойчивостью, придают обществу качественную определенность.

Виды общественных отношений представлены на схеме

| Виды общественных отношений | |

| Экономические отношения: | Социальные отношения: |

| · производство | · классы или страты |

| · распределение | · общности и социальные группы |

| · обмен | · этнические группы |

| · потребление | · и другие |

| Политические отношения: | Духовные отношения: |

| · государство и его органы | · духовная деятельность |

| · политические партии и их системы | · ценности и потребности |

| · общественные организации | · духовное потребление |

| · группы давления | · обыденное и теоретическое сознание |

| · индивиды и др. | · идеология и общественное сознание |

Отношение– это смысл который имеет для человека, его окружающие, явления, люди.

Мяищев: отношения могут быть двух видов: 1) общественные, 2)психологические (межличностные).

Общественные – это официальные, формально закреплены, объективированные связи.

В основе – объективные связи.

Структура общественных отношений исследуется социологией. В социологической теории раскрыта определенная субординация различных видов общественных отношений, где выделены экономические, социальные, политические, идеологические и другие виды отношений.

Все это в совокупности представляет собой систему общественных отношений. Специфика их заключается в том, что в них не просто <�встречаются> индивид с индивидом и <�относятся> друг к другу, но индивиды как представители определенных общественных групп (классов, профессий или других групп, сложившихся в сфере разделения труда, а также групп, сложившихся в сфере политической жизни, например, политических партий и т.д.).

Такие отношения строятся не на основе симпатий или антипатий, а на основе определенного положения, занимаемого каждым в системе общества.

В действительности каждый индивид выполняет не одну, а несколько социальных ролей: он может быть бухгалтером, отцом, членом профсоюза, игроком сборной по футболу и т.д. Ряд ролей предписан человеку при рождении (например, быть женщиной или мужчиной), другие приобретаются прижизненно.

Однако сама по себе социальная роль не определяет деятельность и поведение каждого конкретного ее носителя в деталях: все зависит от того, насколько индивид усвоит, интернализует роль.

Каковы параметры воспитания?

Среди параметров родительского воспитания стоит выделить родительский контроль и родительские требования. Почему же именно они?

Каждый родитель обычно требует от своего ребенка примерного поведения. Чем выше требования и ожидания родителей, тем больше ребёнок старается превзойти эти ожидания. Но порой родитель может чересчур увлечься, не понимая, что ребёнок не всегда может оправдать их желания и надежды.

Как результат, ребенок прикладывает все силы, чтобы родитель был доволен, но не получает должного поощрения и похвалы. Из-за этого случается диссонанс и у малыша нарушается психологическое состояние. Поэтому родитель должен контролировать свои требования и понимать, являются ли они выполнимыми для маленького человека. Иначе это может негативно сказаться на его здоровье.

Для родителей стало нормой, что все действия их детей находятся под их чутким контролем. Во многих семьях принято, что дети подчиняются родителям и беспрекословно выполняют то, что им велено. Это идёт либо на генетическом уровне, либо из детства. А ведь раньше так и было: дети должны были подчиняться старшим и выполнять любые их указания.

Межличностные отношения: виды и особенности

Акт же интернализации определяется целым рядом индивидуальных психологических особенностей каждого конкретного носителя данной роли.

Поэтому общественные отношения, хотя и являются по своей сущности ролевыми, безличными отношениями, в действительности, в своем конкретном проявлении приобретают определенную <�личностную окраску>.

Психологические – это субъективно переживаемые взаимосвязи и взаимовлияния людей.

В основе – эмоции, чувства. Межличностныеотношения – это система установок, ожиданий, ориентаций, стереотипов, через которые люди воспринимают и оценивают друг друга.

Обозов: (по степени эмоциональной вовлеченности) отношение знакомства, приятельские, товарищеские, дружеские, интимно-личностные: любовные, супружеские, родственные.

Аронсон: симпатия-антипатия, дружба-вражда, любовь-ненависть.

Все общественные отношения пронизываются межличностными и взаимообуславливают друг друга.

Существование межличностных отношений внутри различных форм общественных отношений есть как бы реализация безличных отношений в деятельности конкретных личностей, в актах их общения и взаимодействия. Вместе с тем в ходе этой реализации отношения между людьми (в том числе общественные} вновь воспроизводятся.

Иными словами, это означает, что в объективной ткани общественных отношений присутствуют моменты, исходящие из сознательной воли и особых целей индивидов. Именно здесь и сталкиваются непосредственно социальное и психологическое.

Природа межличностных отношений существенно отличается от природы общественных отношений: их важнейшая специфическая черта эмоциональная основа. Поэтому межличностные отношения можно рассматривать как фактор психологического <�климата> группы.

Эмоциональная основа межличностных отношений означает, что они возникают и складываются на основе определенных чувств, рождающихся у людей по отношению друг к другу. В отечественной школе психологии различаются три вида, или уровня эмоциональных проявлений личности: аффекты, эмоции и чувства. Эмоциональная основа межличностных отношений включает все виды этих эмоциональных проявлений.

Однако в социальной психологии эмоциональные проявления обычно характеризуют чувства, причем термин употребляется не в самом строгом смысле.

Естественно, что <�набор> этих чувств безграничен. Однако все их можно свести в две большие группы:

1) конъюнктивные сюда относятся разного рода сближающие людей, объединяющие их чувства.

В каждом случае такого отношения другая сторона выступает как желаемый объект, по отношению к которому демонстрируется готовность к сотрудничеству, к совместным действиям и т.д.;

2) дизъюнктивные чувства сюда относятся разъединяющие людей чувства, когда другая сторона выступает как неприемлемая, может быть даже как фрустрирующий объект, по отношению к которому не возникает желания к сотрудничеству и т.д.

Интенсивность того и другого родов чувств может быть весьма различной. Конкретный уровень их развития, естественно, не может быть безразличным для деятельности групп.

Вместе с тем анализ лишь этих межличностных отношений не может считаться достаточным для характеристики группы: практически отношения между людьми не складываются лишь на основе непосредственных эмоциональных контактов.

Сама деятельность задает и другой ряд отношений, опосредованных ею. Поэтому-то и является чрезвычайно важной и трудной задачей социальной психологии одновременный анализ двух рядов отношений в группе: как межличностных, так и опосредованных совместной деятельностью, т.е.в конечном счете стоящих за ними общественных отношений.

Как влияют наши установки на детей

Часто мы навязываем собственные установки на окружающих нас людей. Однако, это не так просто. А вот навязать установки собственному ребёнку куда проще. Но чем больше мы пытаемся достичь собственного удовлетворения, тем больше страдают наши дети.

Установки матери или отца никак не должны ущемлять интересы ребенка. Ведь то, что мы проектируем на ребенка, он будет проектировать на своих детей и так далее. Лучшее решение здесь— это стремиться удовлетворить потребности друг друга в равной степени.

Психология межличностных отношений

Вопросы для повторения

1. Какое содержание вкладываете Вы в определение категории «личность»?

Чем отличаются друг от друга понятия «человек», «индивид», «личность», «индивидуальность»?

3. На Ваш взгляд, является ли личностью ребенок-дошкольник, школьник?

4. Опишите вкратце смысл базовых теорий личности.

В чем их сильные и слабые стороны?

5. Какова структура потребностей личности? Как расположить структуру потребностей в зависимости от возрастания социальной значимости для человека?

6. Какими мотивами руководствуется человек в своей деятельности? Приведите примеры мотивации деятельности какой-либо личности.

Межличностные отношения представляют собой самостоятельный, сложный и интенсивно изучаемый раздел психологической науки. Категория «общение» является одной из центральных в психологии наряду с такими категориями, как «мышление», «поведение», «деятельность», «личность», «отношения».

«Сквозной характер» проблемы общения становится понятным, если дать одно из типичных определений межличностного общения. Наряду с общением основными видами социальной деятельности человека являются также игра, труд и учение. Для этих видов деятельности характерно специфическое межличностное общение.

Межличностное общение — это процесс взаимодействия, по крайней мере, двух лиц, направленный на взаимное познание, установление и развитие взаимоотношений и предполагающий взаимовлияние на состояния, взгляды, поведение и регуляцию совместной деятельности участников этого процесса.

За последние 20-25 лет изучение проблемы общения стало одним из ведущих направлений исследований в психологической науке, и особенно в социальной психологии.

Ее перемещение в центр психологических исследований объясняется изменением методологической ситуации, отчетливо определившейся в социальной психологии в последние два десятилетия. Из предмета исследования общение одновременно превратилось и в способ, принцип изучения первоначально познавательных процессов, а затем и человека в целом.

Общение — реальность человеческих отношений, предполагающая любые формы совместной деятельности людей.

Внимание к проблеме общения усилилось еще и благодаря резкому повышению интенсивности общения в современном обществе.

Подмечено, что в крупном городе с миллионным населением человек ежедневно вступает в контакты с 600 других людей, что требует постоянного контроля над эмоциональной сферой.

Общение не является предметом только психологического исследования, в связи с этим с крайне важностью встает задача выявления специфически психологического аспекта этой категории.

При этом вопрос о связи общения с деятельностью является основополагающим; одним из методологических принципов раскрытия этой взаимосвязи является идея единства общения и деятельности.

Исходя из этого принципа, под общением принято понимать реальность человеческих отношений, предполагающая любые формы совместной деятельности людей. При этом характер этой связи трактуется по-разному. Иногда деятельность и общение рассматриваются как две стороны социального бытия человека; в других случаях общение принято понимать как элемент любой деятельности, а последняя рассматривается как условие общения. И, наконец, общение можно интерпретировать как особый вид деятельности.

Необходимо отметить, что в подавляющем большинстве психологических трактовок деятельности основу ее определений и категориально-понятийного аппарата составляют отношения «субъект-объект», охватывающие все-таки лишь одну сторону социального бытия человека.

В связи с этим возникает крайне важность разработки категории общения, раскрывающей другую, не менее существенную сторону социального бытия человека, а именно — отношений «субъект-субъект(-ы)», ᴛ.ᴇ. саму сущность общения.

Можно привести мнение известного отечественного психолога Л.В. Занкова, ĸᴏᴛᴏᴩᴏᴇ отражает существующие в современной отечественной психологии представления о категории общения: «Общением я буду называть такую форму взаимодействия субъектов, которая изначально мотивируется их стремлением выявить психические качества друг друга и в ходе которой формируются межличностные отношения между ними…» Под совместной деятельностью далее подразумеваются ситуации, в которых межличностное общение людей подчинено общей цели — решению конкретной задачи.

Субъектно-субъектный подход к проблеме взаимосвязи общения и деятельности преодолевает одностороннее понимание деятельности лишь как субъект-объектного отношения.

В отечественной психологии данный подход реализуется посредством методологического принципа общения как субъект-субъектного взаимодействия, теоретически и экспериментально разработанного Б.Ф. Ломовым и его сотрудниками. Рассматриваемое в этом плане общение выступает как особая самостоятельная форма активности субъекта. Ее результат — не столько преобразованный предмет (материальный или идеальный), сколько отношения человека с человеком, с другими людьми. В процессе общения осуществляется не только взаимный обмен деятельностью, но и представлениями, идеями, чувствами, проявляется и развивается система отношений «субъект-субъект(-ы)».

В работах А.В. Брушлинского и В. А. Поликарпова наряду с этим дано критическое осмысление данного методологического принципа, а также перечислены наиболее известные циклы исследований, в которых проанализирована вся многоаспектная проблематика общения в отечественной психологической науке.

Сущность психологического воздействия сводится к взаимному обмену информацией и взаимодействию. С содержательной стороны психологическое воздействие может быть педагогическим, управленческим, идеологическим и т. д. и осуществляться на разных уровнях психики: на осознаваемом и неосознаваемом.

Субъект психологического воздействия может выступать в роли организатора, исполнителя (коммуникатора) и даже исследователя своего процесса воздействия. Эффективность воздействия зависит от пола, возраста͵ социального статуса и многих других составляющих субъекта͵ а главное, от его профессиональной и психологической подготовленности к оказанию воздействия на партнера по общению.

Субъект межличностного воздействия многофункционален:

— изучает объект и ситуацию, в которой осуществляется воздействие;

— выбирает стратегию, тактику и средства воздействия;

— учитывает поступающие от объекта сигналы об успешности-неуспешности воздействия;

— организует противодействие объекту (при возможном контрвоздействии объекта на субъект) и т.д.

В том случае, если объект межличностного воздействия (реципиент) не согласен с предлагаемой ему информацией и стремится снизить эффект оказываемого на него воздействия, коммуникатор имеет возможность использовать закономерности рефлексивного управления или манипулятивного воздействия.

Объект межличностного воздействия, сам, будучи активным элементом системы воздействия, перерабатывает предлагаемую ему информацию и может не соглашаться с субъектом, а в отдельных случаях, осуществлять контрвоздействие на коммуникатора.

Объект соотносит предлагаемую ему коммуникатором информацию с имеющимися у него ценностными ориентациями и своим жизненным опытом, после чего принимает самостоятельные решения. К характеристикам объекта͵ влияющим на эффективность воздействия на него, относятся пол, возраст, национальность, профессия, образование, опыт участия в коммуникационном обмене и другие личностные особенности.

Процесс межличностного психологического воздействия (влияния), будучи в свою очередь многомерной системой, включает стратегию, тактику, средства, методы, формы, аргументацию и критерии эффективности воздействия.

Способы воспитания детей

В детско-родительских отношениях выделяют такое понятие, как стиль воспитания. Чаще всего родители об этом даже не догадываются, а воспитывают своих сына или дочь интуитивно (либо опираются на труды психологов и педагогов). Тогда они придерживаются не одного стиля воспитания, а скорее, это сочетание 2-3 стилей сразу. Хотя, доминирующим является какой-то один конкретный стиль. Какие же стили воспитания выделяют?

- Демократический;

- Авторитарный;

- Гиперопекающий;

- Гипоопекающий;

- Жесткий.

- Демократический стиль воспитания.

- Авторитарный стиль воспитания.

- Гиперопекающий стиль воспитания.

- Гипоопекающий стиль воспитания.

- Жесткий стиль воспитания.

Когда в семье придерживаются демократического стиля воспитания, главная роль в семье принадлежит родителям. Они принимают все важные решения, однако, мнение ребенка касательно этого вопроса тоже учитываются. В этом случае окончательное решение зачастую принимается вместе на семейном совете. Психологи утверждают, что этот стиль воспитания является самым правильным в современном мире.

Это полная противоположность демократическому стилю. В такой семье все решения принимаются исключительно родителями, а мнение ребенка здесь не играет никакого значения. Дети обычно выполняют беспрекословно любое поручение родителей, не задают лишних вопросов и не проявляют никакой реакции. Родитель держит под контролем каждый шаг своего ребенка, указывает ему, что делать, как говорить и даже как думать.

Это тоже своего рода, противоположный стиль воспитания авторитарному. Когда ребёнок растёт в подобных условиях, он получает абсолютно все, что хочет и не знает отказа. Ребенок не понимает, что такое опасность и где она его может поджидать. Он знает, что в случае чего, семья его защитит и подставит своё плечо. Малыш сам не может принимать никакие решения: когда поесть, погулять или лечь спать. Если ребёнок случайно поранится, родители начинают опекать его ещё больше. Со временем эта опека только усугубляется: родители выбирают, с кем их сын или дочь пойдёт гулять, с кем будет дружить и тд. Такие родители предпочитают все держать в своих руках и контролировать на 100%.

В семье с таким стилем воспитания родители живут своей жизнью, занимаются своими делами, не обращая никакого внимания на ребенка. А если сыну или дочери что-то нужно, родители просто игнорируют его слова или просьбу. В таких семьях дети растут сами по себе, постоянно находятся в одиночестве и им просто некому рассказать о своих проблемах. Ребенок испытывает недостаток внимания, заботы и тепла родителей, и со временем начинает искать поддержку вне семьи. Когда же родители понимают свои ошибки, ребенок уже достаточно отдалился от родных и не хочет с ними делиться своими достижениями.

Жесткий стиль воспитания не зря называют жестким. Когда родитель руководствуется этим типом воспитания, он требует от ребенка выполнение его требований исключительно в жесткой форме. Маленький человек стремится приложить все усилия, чтобы сделать маму или папу счастливыми и выполняют любое поручение. Если же какую-то просьбу выполнить не получается, то ребенок очень страдает. Такое воспитание в корне неправильное, ведь ребёнок растёт с массой комплексов, которые будут только вредить ему.

Виды и особенности межличностных отношений

Стратегия — это способы действий субъекта по достижению главной цели психологического воздействия на реципиента. Тактика — это решение промежуточных задач психологического воздействия, посредством использования различных психологических приемов.

В социальной психологии выделяют вербальные (речь) и невербальные (паралингвистические) особенности средств воздействия.

К методам воздействия относятся убеждение и принуждение (на уровне сознания), а также внушение, заражение и подражание (на неосознаваемом уровне психики).

Последние три метода относятся к социально-психологическим. Формы межличностного воздействия бывают речевыми (письменные и устные) и наглядными. Система аргументации предполагает, как мировоззренческие (абстрактные) доказательства, так и сведения конкретного характера (цифровая и фактологическая информация легче запоминается и сопоставляется).

Желательно учитывать принципы отбора и предъявления информации — доказательность и удовлетворение информационных потребностей конкретного объекта͵ а также коммуникационные барьеры (познавательные, социально-психологические и др.)

Посмотрите вокруг

Вы не одиноки! Вокруг вас есть люди, которым вы не безразличны. Не бойтесь обращаться за помощью и поддержкой к близким людям и друзьям. Не бойтесь быть слабой, опирайтесь на окружающих и научитесь принимать от них помощь. Обратитесь к психологу за профессиональной психологической поддержкой, если чувствуете, что справляться по-другому не получается.

Желаю вам легкого и экологичного выхода из дисфункциональных отношений! С заботой о Вас, Мещерякова Ирина.

Мещерякова Ирина Николаевна Заведующая кафедрой психологии ВИ (Ф) МГЭУ, кандидат психологических наук, сертифицированный гештальт-терапевт Тел. Эл. почта Скайп: irrinanm

Поделиться в соц. сети